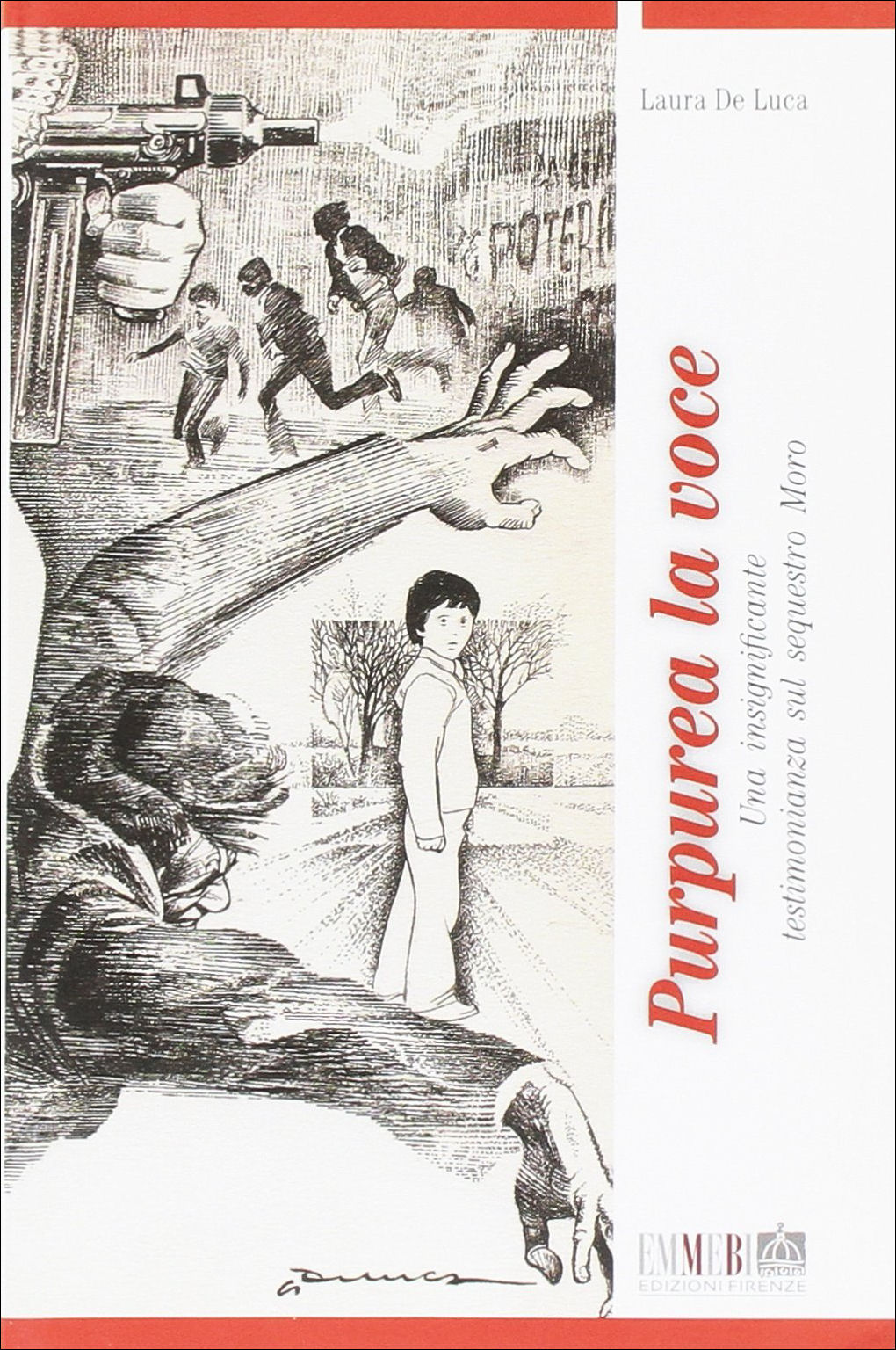

In questo romanzo visionario edito da Emmebi di Firenze nel 2008 per interessamento di Marco Moschitta ritorno sulla rielaborazione del caso Moro, iniziata 5 anni prima, nel 2003 con Tutti bravi ragazzi, e forse mai pienamente compiuta.

In questo caso il catalizzatore della vicenda di 35 anni prima è l’incontro immaginario fra la protagonista e un giovane musicista, nel quale la donna crede di vedere la reincarnazione di un suo fratello mai nato. L’impossibile riparazione a questo aborto familiare rappresenta il versante privato della impossibile riparazione civile a quell’eccidio che così profondamente segnò le sorti dell’Italia, di un’Italia in un certo senso “abortita”.

Anche in questo, come in altri romanzi precedenti, uso la formula della doppia narrazione: il diario del presente e quello del passato convergono alla fine in una catarsi solamente abbozzata, che passa attraverso una impossibile e quasi incestuosa storia d’amore. La copertina è tratta da una illustrazione di mio padre, Gianni De Luca.

Dall’incipt:

16 marzo 1978, mattina

Era una Olivetti lettera 46, azzurrina, molto rumorosa.

I primi capitoli della mia tesi di laurea sono perciò accompagnati da molto rumore. E dire che a me piace tanto il silenzio.

Tutta la mia vita è accompagnata dal rumore.

Sì, io ero una privilegiata che aveva potuto studiare.

E non matematica o diritto, ma scienze politiche.

Come a dire che già da qualche anno potevo permettermi cose molto vicine al superfluo.

Ma per davvero la politica è superflua?

All’epoca mi sembrava fondamentale, mi sentivo una specie di sacerdotessa.

Oggi forse le preferirei un apprendistato come sarta, un ingaggio come praticante fornaia a studiare le forme delle ciambelle.

Ma quelli erano anni di scienze politiche.

E anche di rabbie, di morti ammazzati, di piombo.

Piazza Fontana, Pinelli, il commissario Calabresi, Walter Rossi, Piazza della Loggia, stazione di Bologna, Giangiacomo Feltrinelli…

Nella memoria di quelli della mia generazione ci sono questi nomi che a dirli di seguito fanno una cantilena sinistra, un rosario di brividi.

Tante cose neppure capite: in fondo eravamo solo dei ragazzini.

Forse lo stesso effetto avevano fatto a mia madre e a mio padre suoni come “Mauthausen”, “Goebbels”, “via Rasella”, “Fosse Ardeatine” …

Ogni generazione ha i propri brividi sonori.

Per noi le scariche di mitra e i Pink Floyd, la sigletta di Carosello, le esplosioni delle bombe carta e gli slogan dei cortei.

Ma, alla fin fine, quasi più niente ci faceva effetto.

Io chiedevo ai miei com’era stato essere giovani durante la guerra e non mi accorgevo che anche noi eravamo dentro una guerra.

Chiedevo loro com’era stato andare a scuola con la paura degli allarmi antiaerei e non mi accorgevo che qualche allarme antiaereo ci avrebbe fatto comodo, ad avvisarci delle molotov o degli attentati che potevano aspettarci dietro l’angolo, sotto casa o in facoltà.

Come successe al mio amico Muskio, che passò a pochi centimetri da uno dei proiettili indirizzati a Remo Cacciafesta, preside di Economia.

Il sibilo d’aria di quel proiettile me lo ha descritto cento volte, con una naturalezza che non mi ha mai convinta. Anno 1977. Lo sente ancora oggi, tutte le sere prima di addormentarsi.

-Com’era? – gli chiedo. – Fammi il suono. Come nei fumetti, dai.

-Era “swiiiiiissscccc”.

-Ma “swiiiiiissscccc” o “swiiiiiissscccHHHHHHHH”? Spiega bene.

Allora mi guarda, gli spunta negli occhi un’ombra nera e si stringe nelle spalle. Studiava come me scienze politiche, oggi fa il bidello in una scuola per sordi, beati loro. I sordi.

A Giorgio Tommasi invece successe di doversi buttare per terra quando spararono, qualche anno dopo, a Vittorio Bachelet proprio sulle scale della nostra facoltà: lo credettero ferito mentre invece si era solo imbrattato la faccia con un avanzo di pizza rossa.

Anno 1980.

Era così, la nostra guerra.

Casuale e frastornata, nevrotica, e molto poco eroica.

Dunque era la Olivetti lettera 46 e io abitavo in una traversa di via della Camilluccia, versante ovest della collina di Monte Mario.

Elegante e molto rumorosa, la Olivetti.

Anche la Camilluccia: elegante.

La tastiera era meccanica e richiedeva tanta pressione di polpastrelli, che alla fine restavano arrossati.

Così ti potevi quasi illudere che anche scrivere una tesi di laurea fosse duro lavoro.

Macché, era solo un lavoro da privilegiati. Concetto da ribadire: noi eravamo quelli con le chiappe sempre al caldo.

Comunque anche la Purpurea richiedeva molta forza di polpastrelli. Aveva un manico molto largo e corde troppo dure per le mie dita corte. Difficile da suonare.

Ma la sua voce era calda e profumata.

Una voce purpurea.

La Purpurea era mia madre e mia sorella, tutta la sua presenza di legni e vernici era un velluto nella mia vita di allora, la certezza che, tra tanti spigoli, fosse possibile un rifugio frusciante.

Io provavo a suonarci le canzoni di Trenet, Samba pa ti, Malanguenha, Asturias e soprattutto Echoes dei Pink Floyd…

Echoes perché era un pezzo tristissimo, abissale, veniva da non so dove, aveva dentro qualcosa di me, mi assomigliava. Era la musica di mio fratello…

Ma io non avevo fratelli.

Politica internazionale comparata, per la precisione.

Mio padre era così fiero di me.

“Se fossi stata un maschio…” aveva pensato una volta.

E io lo avevo sentito. Alle volte mi capita di pensare i pensieri degli altri. La cattedra era quella del carissimo professor Manfredi Giromini.

Il titolo della tesi, proposto da me: Il post-moderno. Postille allo Stato assoluto.

Al Prenestino io non c’ero mai andata, neppure prendendo un autobus sbagliato.

Oggi so che lo stato assoluto non avrei potuto nemmeno nominarlo senza conoscere Prenestino e dintorni.

Al Tuscolano c’ero passata una volta sola, ci abitava l’assistente del mio prof e doveva passarmi un testo. Scoprivo un altro continente.

Di Cinecittà, del Quadraro, della Casilina e di Tor Pignattara chi ne sapeva niente?

E allora che cosa avrei potuto scrivere dello Stato Assoluto?

Abitavo in una traversa della Camilluccia, poco prima di via Stresa, alle spalle di via Mario Fani.

Quartieri bene, eleganti.

E quella era la mattina del 16 marzo 1978. E la mia Olivetti faceva tanto rumore. Troppo.

Mi fermo.

Che è stato?

Niente. Mi sforzo di restare calma. Forse il camion della nettezza urbana ha sganciato il carrello troppo bruscamente. Però vorrei urlare.

Mi trattengo.

Non c’è motivo di urlare, non è successo niente.

Riprendo a scrivere nonostante quel rumore. Sono a pagina undici e undici è un bel numero, io sono nata un giorno numero undici…

Ricomincio a battere con la forza dei polpastrelli per coprire, con un altro rumore, quello che ho sentito e che mi ha scossa. L’urlo me lo sono ingoiato.

E ora mi sta sullo stomaco.

Poi entra mio padre con un sorrisetto che non mi convince, prova a mantenere la calma e mi dice:

-Ma… hai sentito?

Ci affacciamo dal balcone del suo studio che scopre verso via Mario Fani.

Sono le 9.15 del 16 marzo 1978, quelle di poco fa erano scariche di mitra e poco lontano da noi ci sono sull’asfalto cinque morti.

Ammazzati.